- トップ

- >

- vol.51 色と織の詩人 志村ふくみ

vol.51 色と織の詩人 志村ふくみ

世田谷美術館で開催中の“志村ふくみ 母衣への回帰”に行ってきました。

染色家であり、紬織の織手である 人間国宝 志村ふくみさんの作品展。

展覧会の質、量ともに、すばらしい展示でした。

蚕の栽培、そして草木染めで糸を染めあげ、機で紬を織る。

すべて彼女の手を通して行われる神秘的な儀式のような、手作業。

「蚕は自らの命とひきかえに作った白く輝く糸、植物からもらった美しい色、

どれも大切な命をいただいて私たちは織っている」と志村さんは語っています。

特に発酵させて作る藍染の液は月の満ち欠けにそって作業されるそうです。

ワインもこうした理論にそって作られている生産者がいますが、

藍作りがワイン作りと同じ理論というのもおもしろいです。

残念ながら、館内は一切撮影禁止。

展覧会の図譜の写真になりますが、作品のすばらしさを少しでも感じていただければ、

うれしいです。

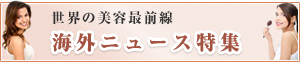

まず、入場すると無地に染め上げた着物が並び、色の美しさに圧倒されます。

左は薫梅、右は朱茜。

志村さんの作品の多くは反物として織られ、ご自分で仕立ています。

お母様が民藝の運動に参加されて、柳宗悦などにも強く影響を受けているせいか、

芸術作品を作るというより、我々の日常に存在する美や芸術という制作スタイルをとっているからかもしれません。

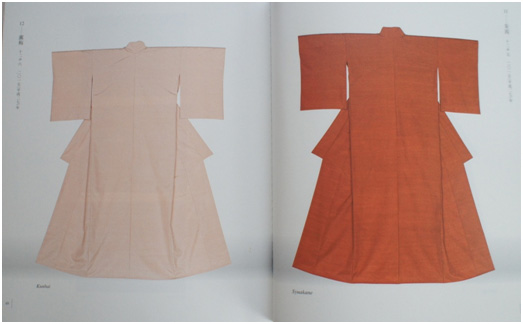

志村さんのアトリエは琵琶湖湖畔にあり、琵琶湖は彼女自身の原風景というべきところだそうです。

毎日の琵琶湖に風景を織物に表現しています。

左は“月の湖”右は“湖北残雪”

人が身につけて、美しく、なお且つ、見る人に琵琶湖の風景を感じさせる、

絵画とはまったく違った表現方法です。

そして1本1本の糸が丁寧に草木によって染められたものと考えると言葉を失ってしまいます。

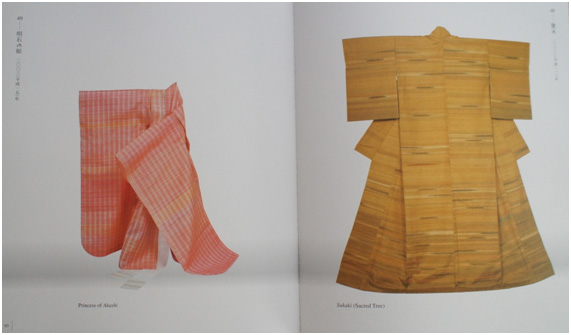

この作品は“源氏物語”を表したシリーズ。

左は“明石の姫”右は“賢木”

作品に名づけた物語の登場人物のこころの奥にまで入りこんで織りあげたような色、柄に、

すっかり感動して、

早速、源氏物語を読み始めてしまいました。(もちろん訳本ですが)

さらに、私自身今まで身近に花があるにもかかわらず、

草木染めを試したことがなかったので、

ちょっとお試しで、挑戦です。

庭にマリーゴールドが咲いていたので、材料はこの花で。

どんな色になるのか楽しみです!

まず、花を摘みます。

染める布はコットンだと下ごしらえが必要。

お湯で15分ほど煮て、汚れなどをおとします。

さらに15分くらい牛乳につけます。

表面にたんぱく質をつけると染まりやすくなるみたい。

ウールのような動物性の布に染める場合はこの作業は必要ないそうです。

水150mlと花弁をいれて、煮たたせます。

本当は、花弁をこして、その液につけこむのですが、

花弁と一緒に煮ると早いとあったので、試作なのでそこへ布をいれて、10分くらい煮ます。

ときどきかき混ぜます。

色を定着させるために、次に媒染という作業をします。

お湯200mlにミョウバン少々を溶かし、染めた布を入れます。

時々かきまぜながら、15分くらいおきます。

よく水洗いをして、乾かせば完成です。

出来上がりはこちら。

草木染めというと全体にベージュぽい仕上がりのイメージでしたが、

思った以上にきれいな鮮やかな黄色に染まりました。

斑になったところはご愛敬。

キッチンでできるので、以外とお手軽にできました。

次回は糸から染めたり、もう少し工夫したほうがよさそう。

でも、使い方次第で色々応用できそうです。

次は他の花で、また挑戦してみようっと!

世田谷美術館

http://www.setagayaartmuseum.or.jp/

美人花壇 TOPへ >>

美通信 コンテンツ一覧へ >>